【診療時間】月火水金 9:00-12:30 / 14:00-20:00

木土 9:00-12:30 / 14:00-18:00

【休診日】日曜・祝日

【診療時間】月火水金 9:00-12:30 / 14:00-20:00

木土 9:00-12:30 / 14:00-18:00

【休診日】日曜・祝日

歯を守る上で、まず必要なのは歯を攻撃してくる「相手を知る」ことです。

歯科における二大疾患と言われる「虫歯」と「歯周病」の直接の原因は「歯垢(プラーク)」という"細菌のかたまり"です。お口の中には、日頃からたくさんの細菌が存在しています。

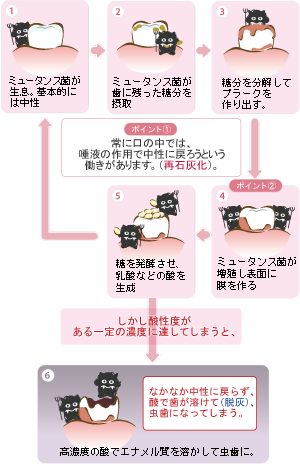

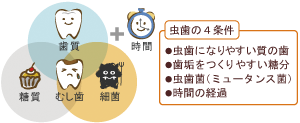

ここでは「虫歯菌」(ミュータンス菌と呼ばれる)の活動を例に、虫歯ができるしくみを見てみましょう。

唾液は食物の消化を助ける以外に

など、歯にとって大変重要な様々な働きがあるのです。

歯垢(プラーク)が成熟すると、表面に「バイオフィルム」という膜をつくります。バイオフィルムが出来てしまうと、

など、益々虫歯になりやすい環境になりますので、歯垢(プラーク)は早めに除去するようにしましょう。

このように口の中では、酸が歯を溶かす「脱灰」と歯を守る「再石灰化」が同時に行われていて、このバランスがとれていれば歯は健康です。ところが何らかの原因で歯を溶かす作用が強くなると、歯の表面からカルシウム分がどんどん溶け出して虫歯が始まります。

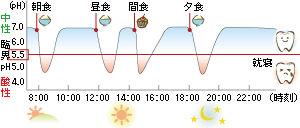

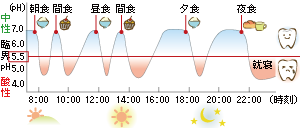

歯垢のpH(酸性度)は、ふだんは中性ですが、糖分を含むものを食べると、口の中は酸性になります。下図のように、糖分を含むものを食べる回数が増えると、口の中が酸性になっている時間が長くなり、虫歯になりやすい状態になります。特に寝る前の間食は要注意。寝ている間は唾液がほとんど出ない為、再石灰化されず、口の中が酸性のままになってしまうからです。

このように、いくつかの条件が揃うと、虫歯ができてしまうということがわかりました。

虫歯を作らない為に、上記の条件が揃わないよう下記のことに気をつけ、予防に取り組みましょう。